Bolivia tiene el potencial para convertirse en un productor de alimentos de la región, con ayuda técnica, científica y tecnológica, pero el trabajo debe ser coordinado y centralizado.

En la campaña agrícola 2020-2021 se generó 21 millones de toneladas de 74 productos, en una superficie de 3.967.064 hectáreas, pero Bolivia tendría todavía espacio para ampliar la frontera agrícola a nivel nacional hasta 10,2 millones de hectáreas, y Santa Cruz ocupa la mayor cantidad de tierras cultivables, seguido de Cochabamba, Chuquisaca y La Paz, según el investigador y docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Lucio Tito.

El mercado internacional durante la pandemia demandó alimentos e insumos médicos. Los datos rojos que registró la economía boliviana fueron amortiguados por el sector de la agricultura, que no paralizó actividades para garantizar alimentos a la población.

Recientemente, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), Gary Rodríguez, destacaba el crecimiento de las exportaciones de productos no tradicionales, que registró un valor de más de 1.000 millones de dólares, superando a los hidrocarburos, de los cuales destacaron soya y derivados con 525 millones, joyería (92 millones), castaña (53), girasol y derivados (50), carne (46), maderas (27), bananas (17), leche (12), cueros (9) y café (5).

Tito asegura que “hoy en día, en la presente vivencia con el covid-19, nos damos cuenta que no es suficiente tener excelentes resultados en la producción agrícola primaria, que en la campaña agrícola 2020-2021 se generó 823.795 tn de producción más que la gestión pasada 2019-2020), sino que se debe trabajar en cadenas productivas y agroalimentarias”.

Ese trabajo permitirá que la producción agrícola primaria sea acopiada, transformada (valor agregado) y llegue a los consumidores finales y estén disponibles en la mesa de los hogares bolivianos.

La seguridad alimentaria incluye al menos: “1) la inmediata disponibilidad de alimentos nutritivamente adecuados y seguros, y 2) la habilidad asegurada para disponer de dichos alimentos en una forma sostenida y de manera socialmente aceptable”, apunta.

Frontera agrícola

Ahora para cumplir esas metas y objetivos, la pregunta es cuántas hectáreas están disponibles para aumentar la producción y asegurar alimentación para la población, que para el 2030, llegará a más de 13 millones.

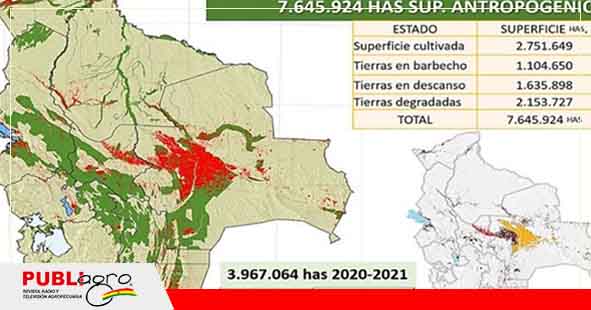

El investigador informa que el área antropizada (área usada por el hombre en actividades productivas) alcanza a 2.751.649 has actualmente, que son usadas para la agricultura, 1.104.650 has están en barbecho, 1.635.898 has están en descanso y 2.153.727 has estarían con suelos degradados.

instituciones cruceñas en torno a la convocatoria de la Comisión Agraria Departamental.

En suma, se contempla 7.645.924 has, que comparadas con el resultado de afinidad con la actividad agrícola (17.900.736 has) nos da una diferencia de 10.254.812 de hectáreas teóricas, que nos haría referencia a la superficie que aun podríamos crecer a nivel nacional, expone el investigador.

“Si analizamos a nivel departamental también nos arrojan datos teóricos interesantes de ampliación de la frontera agrícola, por ejemplo, en el departamento del Beni se podría ampliar hasta 1.800.931 has, Chuquisaca a 2.137.189 has, Cochabamba 2.851.216, La Paz 2.112.190, Oruro 944.742 has, Pando 1.877.853 has, Santa Cruz 4.826.258 y Tarija 430.649 has.

En base a información existente (2002 y otras) que son las únicas, que a través del Ministerio de Planificación referente a ordenamiento territorial, orientadas con una mirada agroecológica y preservación de los recursos naturales y áreas de reserva a escalas 1: 250.000 y que se refiere a los Pluses departamentales, se logró armar el escenario nacional, donde se disgrego áreas afines a actividades agrícolas y preliminarmente nos arrojó datos muy importantes, orientadores y que nos permitiría ya tener un rumbo de trabajo, explicó el investigador.

A esto se debe sumar que Bolivia cuenta con una diversidad de pisos ecológicos y que detrás de ellas hay sistemas de producción ocultos, pero hasta hoy no conocemos la lógica e inteligencia de su funcionamiento (terrazas, sukakollus, campos elevados, rotaciones y asociaciones, etc, etc), que haría cambiar rotundamente los datos lanzados de frontera agrícola hacia el futuro, señaló.

“La clasificación científica de suelos está ligada a la pendiente, es decir a altas pendientes se la considera no aptas para la agricultura, sin embargo, las terrazas precolombinas se las desarrolló en pendientes hasta del 80 % y se desarrolló agricultura con muy altos rendimientos”, cuestiona.

El investigador sostiene que el estudio completo sobre la superficie cultivable, todavía que tiene el país, será presentado en detalle en la revista especializada de la UMSA, en agosto de la presente gestión, mientras tanto señala que el anuncio no debe poner en la mente a la población de que si o si tenemos 10 millones de hectáreas para ampliar la frontera agrícola, ya que es un indicador inicial que se deberá profundizar, ampliando las escalas de análisis y orientando a estudios hacia la producción agropecuaria y forestal sostenible y sustentable.

Respetando la vocación natural y estableciendo el acompañamiento técnico (asistencia técnica, extensión rural) a los productores y dándoles los 7 elementos para consolidar una optimización de rendimiento y producción (Riego y tecnificación del Agro, Semillas de calidad, Insumos, Sanidad, Manejo y conservación de suelos, Asistencia técnica y contingencia ante Desastres naturales), se podría incrementar la producción y el buen manejo de la tierra, reflexionó.

Es de la opinión de centralizar toda intervención de apoyo desarrollada en el ámbito rural (pasada y actual) estatal, departamental, municipal, cooperación, académica (universitaria, institutos tecnológicos, privada) para consolidar una “carta de navegación”, que inicialmente permita tomas decisiones estratégicas orientadas a reconocer potencialidades y enfrentar desafíos, pero esta vez articulada y ordenada.

Finalmente, aboga por que se genere una política pública para atender a los sistemas alimentarios sostenibles, y cuyo objetivo principal, sea la de ordenar todo el accionar en el escenario rural donde se desarrolla la producción agropecuaria y forestal, de esta manera frenar ese accionar individual actual de cada institución estatal, privado, academia, etc, e idealmente se debería gestar para este 2 de agosto de 2021.

El sector agropecuario del oriente solicitó ampliación de la frontera agrícola para aprovechar la demanda de alimentos del mercado internacional, pero también cubrir los requerimientos a futuro de materia prima para la producción de biodiésel, y garantizar la soberanía alimentaria.

Fuente: El Diario